- ¿Qué es la listeriosis y

cómo se diagnostica?

Es una enfermedad causada por

la bacteria Listeria monocytogenes.

Es una patología poco

frecuente y suele ser asintomática o cursar con una sintomatología

gastrointestinal leve y fiebre alta. En algunos grupos de riesgo específicos,

sobre todo en inmunodeprimidos, personas de edad avanzada, niños y embarazadas,

puede presentar cuadros graves que incluyen meningitis, septicemia y abortos o

partos pre término.

Los síntomas suelen aparecer

entre 2 y 3 semanas tras la infección, aunque pueden hacerlo desde uno hasta 70

días tras la infección.

Se diagnostica con un análisis

de sangre.

- ¿Existe riesgo de que

aparezcan más casos?

Sí, dado que el periodo de

incubación de la listeriosis puede ser de hasta 70 días, aunque la mayor parte

deberían identificarse en las 2-3 semanas tras la retirada del producto del

mercado (el 16 de agosto).

- ¿Hay todavía productos con

listeria en el mercado?

Pese a la orden de retirada de

todos los productos emitida el 16 de agosto, parte de los lotes afectados ya

habían llegado a los consumidores, por lo que esa posibilidad no se puede

descartar.

- ¿Qué debo hacer si tengo el

producto en casa?

No consumirlo y devolverlo al

punto de compra o desecharlo.

Si ha consumido el producto

debe prestar atención a la aparición de síntomas; si estos se presentan, acudir

al médico inmediatamente.

- Estoy embarazada y he comido

¿qué debo hacer?

Acudir a su médico aun en

ausencia de síntomas para que pueda valorar la situación y, de ser necesario,

recomendar medidas de prevención adicionales.

- He oído que no se debe

consumir ningún derivado del cerdo, ¿es cierto?

No.

- ¿Cómo se transmite la

listeriosis?

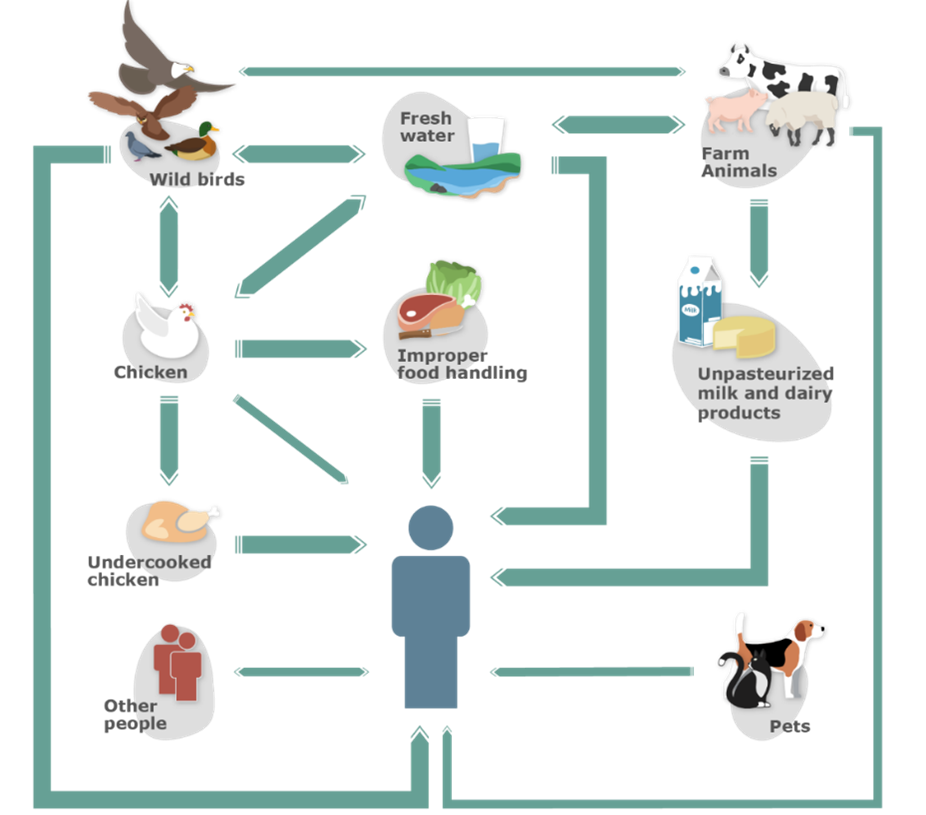

Fundamentalmente al comer

alimentos contaminados con listeria.

Otra vía de contagio es de

madre a hijo, a través de la placenta o durante el parto. No se transmite de

persona a persona.

- ¿Qué alimentos pueden ser

responsables de producir la enfermedad?

Cualquier alimento listo para

el consumo que no requiera un cocinado previo para su consumo inmediato y que

esté contaminado con listeria puede estar implicado en la transmisión de la

enfermedad. La bacteria de la listeria es capaz de sobrevivir en medios ácidos,

con altas concentraciones de sal y puede crecer a bajas temperaturas, incluso

por debajo de la temperatura de refrigeración.

Los alimentos más

frecuentemente asociados con la listeriosis son productos cárnicos envasados,

productos de la pesca ahumados, ensaladas y frutas preparadas y envasadas,

patés refrigerados, leche cruda y quesos frescos o de pasta blanda elaborados

con leche cruda.

- ¿Cuáles son las medidas

básicas para evitar el contagio?

Cocinar a temperaturas

superiores a 70°C mata las bacterias. También es importante mantener baja la

temperatura de los frigoríficos para limitar su crecimiento, por debajo de los

4ºC.

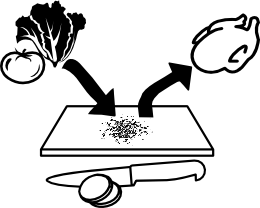

Para evitar riesgos de

contaminación cruzada desde productos contaminados a otros alimentos, es

importante garantizar una correcta higiene en superficies y utensilios que

puedan entrar en contacto con ellos.

Las mujeres embarazadas,

personas de edad avanzada, niños y las personas inmunodeprimidas deben consumir

solo carnes perfectamente cocinadas y productos lácteos pasteurizados, además

de calentar las sobras de comida a una temperatura por encima de los 70ºC.

También deben evitar alimentos preparados listos para el consumo frecuentemente

asociados con la listeriosis.

- ¿Qué personas tienen mayor

riesgo de sufrir la enfermedad?

El riesgo de que aparezca

enfermedad grave es mayor en niños, ancianos, embarazadas e inmunodeprimidos.

Por ello, si pertenece a uno de estos grupos y sospecha que ha consumido un

producto contaminado, es recomendable acudir al médico para que se pueda

valorar el riesgo de manera adecuada.

- ¿Existe tratamiento para la

listeriosis?

Sí, la listeriosis responde

bien al tratamiento con antibióticos.

Los anticuerpos, el complemento y la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos también facilitan la eliminación del virus y la inducción de la inmunopatología

Los anticuerpos, el complemento y la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos también facilitan la eliminación del virus y la inducción de la inmunopatología

Alimentos listos para su consumo que contengan pollo poco cocinado

Alimentos listos para su consumo que contengan pollo poco cocinado

Mantener la limpieza con la consiguiente desinfección de las superficies, utensilios y tablas para cortar.

Mantener la limpieza con la consiguiente desinfección de las superficies, utensilios y tablas para cortar. C

C

Evitar lavar la carne cruda

Evitar lavar la carne cruda Evitar el uso de agua de manantial/pozo para beber o preparar alimentos

Evitar el uso de agua de manantial/pozo para beber o preparar alimentos